ネット将棋で「一喜」しても「一憂」するな【ソフトとの付き合い方やソフト指し】

仲間に恵まれ、高校時代に全国大会団体戦で優勝経験があります。

将棋の普及にも興味があり、子ども将棋教室を何度も開催。

駒の動かし方から教えるほか、指導対局を実施。延べ250人以上を指導しています。

また、これまで海外20か国以上を訪問。滞在先で将棋の普及やチェスの対局を楽しんでいます。

当サイトについてはこちら、自己紹介はこちらをご覧ください。

現在twitter(@tsuwa_chesshogi)で将棋の質問を受付中!

目次

記事を書くに至った経緯

表題のとおり、ネット将棋との接し方やソフトとの付き合い方について、僕なりの個人的な見解を述べたいと思います。

技術を利用する側のモラルが問われている昨今。反発もあるかもしれないけど、将棋の一愛好家として、やっぱり触れておきたいなって思ったので。

「ソフト指し」?

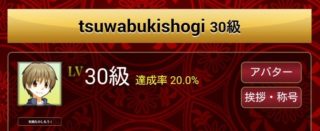

「ソフト指し」とは、文字通りネット将棋で勝つためにソフトやAIを使うこと。twitterなどのSNSをやっていると、「誰それがソフト指し」という情報や疑惑がよく流れてきます。

将棋ウォーズの鬼神システムは、課金ファクターとして当然あってもいいと思うのですが、ソフト指しへの抵抗感がどうしても薄まってしまった気がします。

やっぱり、真剣に将棋に向き合ってると、どうしても憤ってしまう方が多いんですよね。「将棋を冒とくしている」「対局者に失礼」という意見を添えつつ。

これは間違いない正論で、おっしゃっているとおりです。僕も自分の趣味を踏みにじられている気すらします。

しかしながら、いくら声高に叫んでも、残念ながら不正はなくならないんですよね。「こういう人もいる」と諦めて嘆息したほうが、絶対に精神衛生上いいです。

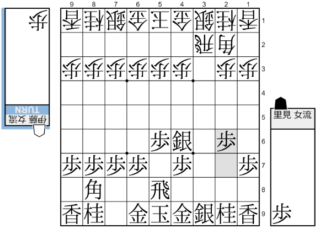

何のためのネット将棋か

例えば24とかで将棋を指しているとき。中盤の難所などで、今までの手の流れをぶった切って、無機質な強さを発揮されることがたまーにあります。そんな場合は勝率はかなり悪いんですが、そんなとき、僕は何となく察するにとどめています。(まぁ同じ方と再戦はしないんですけどね…)

ネット将棋でそういうことがあった場合、熱くならずにふと原点に立ち返っていただきたいです。

「何のためにネット将棋を指しているのか」。

もちろん理由は自由なのですが、「勝ってレーティングを上げるため」というのは僕はお勧めしません。

ランダムに当たるであろうソフト指しに当たったらまず勝てませんし、局数をこなすことが目的となり、内容が雑になりがちです。

僕は研究:実戦は8:2くらいのバランスなのですが、実戦はとにかく研究をぶつける場に徹しています。勝っても負けても将棋が深まり、新たな知識を得られるという収穫があるので、精神的にはかなり楽ですね。笑

ネット将棋では、レーティングは付随的なものと捉えるほうが絶対いい。表題の「一喜」しても「一憂」するなとは、そういった理由から来る主張です。

段位認定が行えるオンライン道場では、連盟の介入が望ましい

そうは言っても、段級位がそのまま実力として申請できる道場・アプリでは、連盟として何らかの対策を講じたほうがいいと思います。

万が一「実力はないが、金はある」といった思考の方がいれば、それはソフト指しを誘発していることになるので。例えば「ソフトを立ち上げている場合に道場が開けない」といったプログラミングができれば、一定の対策にはなるのかもしれませんが……。

まぁそんなことを言ってしまえば、雑誌の段位認定についても形骸化されているし、先ほどのウォーズの鬼神にも言及しなければいけないことになるので、もっと大きな、全体的な問題になってくるかもしれません。

本当に厳密な段位認定をしようと思ったら、大会の成績で申請資格を得られるとか、TOEICや英検みたいなシステムにしなくてはならないでしょうね。

公式戦などではきちんと対策をするべき

ここまでネット上の話をしてきましたが、大会や公式戦では、厳密に取り締まる必要があると思います。

例えば先日、こんなツイートをしました。

新棋聖誕生の裏で、TLがソフト指し関係のツイートで荒れてるのは寂しいなぁ。

チーティングがどうしようもなくなくならないのは、チェス界から学べばいいよ(添付は青年がスマホを使ってGMを破ったときの有名な写真)

将棋が嫌いになった人は、気が向いたらまた指せばいい。将棋はただそこにあるだけ。 pic.twitter.com/ZpBeIm8Iyb— つわぶき@将棋ブログ (@tsuwa_chesshogi) 2018年7月17日

この写真、凄いですよね。そこまで勝ちたいのか、よくやるなぁ、という感じ。お隣のゲーム、チェスではずっと以前にAIが発達し、世界チャンピオンすら勝てなくなっているんですよね。今ではスマホのエンジンでもすぐに最善手を出してくれます。

将棋が少しずつチェスの歴史をなぞっているので、将棋でもプロ・アマ問わずこういった不正が起こるのは必至だと思っています。あるいは、アマの大会や奨励会での例会の場合、「トイレに離席したふりをしてスマホを確認する」などの事例が残念ながらすでに起こっているかもしれません。(※例の冤罪事件は冤罪です。)

連盟の傾向として「不文律・事後対応」が見られるので、恐らく事前対策をすることはないでしょう。しかし、アマチュア大会での対策として、スマホや電子機器の着用を認めないところでひとまず落ち着けるべきだと思います。

将棋との向き合い方を考え直すきっかけにしたい

結論としてはこれです。僕たちはAIが浸透し始めた過渡期にいるわけです。当然問題が起こってしかるべきなので、有益な議論をしていけたらいいなと思う次第です。

[Amazon 売れ筋書籍ランキング(将棋)]

>>>確認するにはコチラ

[あわせて読みたい]

>>>カテゴリー「エッセイ」

仲間に恵まれ、高校時代に全国大会団体戦で優勝経験があります。

将棋の普及にも興味があり、子ども将棋教室を何度も開催。

駒の動かし方から教えるほか、指導対局を実施。延べ250人以上を指導しています。

また、これまで海外20か国以上を訪問。滞在先で将棋の普及やチェスの対局を楽しんでいます。

当サイトについてはこちら、自己紹介はこちらをご覧ください。

現在twitter(@tsuwa_chesshogi)で将棋の質問を受付中!